Da África antropológica para a África arqueológica, da “world music” para o afrobeat e afro rock, da Real World para a Soundway: há uma nova velha África para descobrir, feita de vinil desenterrado por editores que são o resultado do improvável cruzamento entre o espírito aventureiro de Indiana Jones e o carácter obsessivo dos coleccionadores. Rui Miguel Abreu*

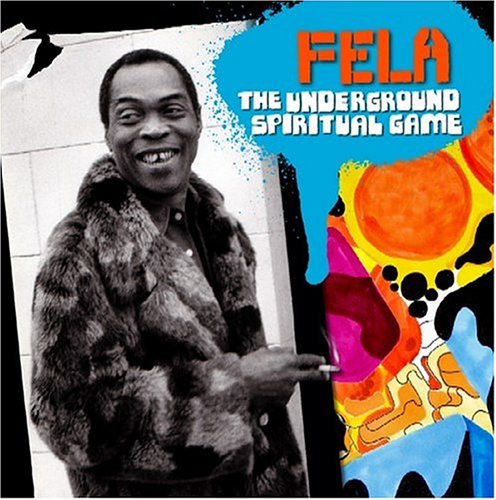

“Estou a ficar sem páginas em branco no meu passaporte,” escrevia, em Abril passado, Frank Gossner. “Nos últimos três anos atravessei fronteiras inter-africanas em mais de 50 ocasiões.” Estas poderiam ser as palavras de um atarefado funcionário das Nações Unidas, mas na verdade foram registadas num blog por um DJ alemão que esgotou o espaço para carimbos de visa no passaporte graças a uma inexplicável sede de música que o levou a viver incríveis aventuras durante a época em que habitou na Guiné. Gossner faz parte de uma nova classe de editores que está a alterar o tradicional olhar sobre África que se impôs desde que a expressão “World Music” foi criada para identificar um segmento do mercado discográfico mundial. Juntamente com Miles Cleret ou Samy Ben Redjeb, donos das editoras Soundway e Analog Africa, Frank é um dos responsáveis por se voltar a descobrir a África musical e urbana que existia antes dos melhores músicos do continente terem começado a apanhar aviões para Paris e Londres. A música africana disponível na série “Nigeria Special” da Soundway ou na compilação “Vampi Soul Goes To Africa” foi produzida quase sempre sem interferência exterior, segundo parâmetros técnicos e artísticos autenticamente africanos e sem pensar em circuitos internacionais de distribuição. Com poucas excepções – como Fela Kuti ou Tony Allen – a maior parte desta produção manteve-se secreta durante décadas. Até que estes autênticos exploradores a começaram a desenterrar das areias do tempo.

Até agora, imperava uma outra ideia de África, menos urbana e mais tradicional, menos eléctrica e mais acústica. Uma ideia que tem raízes na década de 60. Durante o Verão que agora terminou, completaram-se quatro décadas sobre a “expedição” de Brian Jones a Marrocos para gravar os Master Musicians of Jajouka. Joe Boyd, o histórico produtor americano que na década de 60 ajudou a cimentar a cena psicadélica em Londres envolvendo-se nas carreiras de gente como Nick Drake e na fundação do mítico clube UFO, expandiu as suas actividades para os terrenos da world music na década de 80. Recentemente, nas páginas do britânico The Guardian, Boyd apontava a terapêutica viagem do músico dos Rolling Stones às montanhas de Ahl-Srif como um importante momento fundador do conceito de “música do mundo”. Escreve o autor de “White Bicycles – Making Music in The 60s” (Serpent’s Tail, 2006) que, no que lhe diz respeito, o álbum registado por Jones na vila de Jajouka, editado pelos Rolling Stones em 1971, foi “a primeira gravação de world music”, acrescentando: “Jones foi o primeiro a pegar numa música exótica nos seus próprios e autênticos termos por nenhuma outra razão que não fosse o estar convencido que isso seria bom entretenimento para o exterior.”

Houve outras expedições famosas a África durante a década de 70: James Brown, Ginger Baker (baterista dos Cream), Roy Ayers e até Paul McCartney foram alguns dos que não resistiram ao apelo político-musical de Lagos durante o exercício do “presidente negro”, Fela Kuti. Todas estas viagens tiveram em comum um certo pendor antropológico – músicos do Ocidente que buscavam uma experiência de imersão numa realidade radicalmente diferente da que conheciam, visitando o Shrine de Fela com uma atitude provavelmente não muito distante daquela que equipa um cientista em visita a uma remota tribo amazónica. Dessa abordagem nasceram os códigos com que se regeu a imposição do mercado de world music, na década de 80: o encaixe de exemplos de pureza nos conceitos desenvolvidos pela indústria discográfica moderna animou boa parte de catálogos importantíssimos como os da Real World, Earthworks ou World Music Network. No entanto, como qualquer antropólogo concederá, basta apontar uma câmara para se alterar o objecto observado. Muita da música lançada nos catálogos acima enumerados foi captada em estúdios que obedeciam aos parâmetros modernos de qualidade sonora, sobretudo em França e Inglaterra. Tal como aconteceu com a construção da “primeira estrela do terceiro mundo”, Bob Marley, cujos álbuns tinham uma versão jamaicana e outra “ocidental” sendo para isso remisturados em estúdios ingleses, também esta “primeira” descoberta de África foi alvo de um “upgrade” tecnológico para se compatibilizar com os ouvidos educados na alta-fidelidade dos mercados europeu e norte-americano. O que era suficiente para uma edição em cassete vendida nas ruas de Dakar ou Lagos não servia, certamente, para um lançamento em CD disponível nas cadeias das “high streets” de Londres e Nova Iorque.

Frank Gossner (ver entrevista aqui ao lado), refere-se a este novo olhar editorial sobre África quando nos explica que “há um inimaginavelmente grande e excitante acervo de música em África que foi ignorado pelo mundo Ocidental durante décadas.” Parte da razão para esse desconhecimento talvez se possa adivinhar nas palavras de Orlando Julius, veterano da cena musical nigeriana que em 1966 lançou o explosivo “Super Afro Soul”, álbum que a editora espanhola Vampi Soul reeditou num luxuoso duplo CD muito recentemente: “Éramos uma banda de dez elementos e utilizávamos 8 microfones para gravar directamente para uma máquina de duas pistas stereo. Todas as canções eram gravadas ao vivo, sem ‘overdubs’, sem espaço para erros… quer dizer, havia alguns, mas nós transformávamos os erros numa marca de estilo!” Enquanto Orlando Julius convertia as imperfeições técnicas dos seus Modern Aces num traço único da sua identidade sonora, Brian Wilson criava em intermináveis sessões o clássico “Pet Sounds” utilizando quantos microfones queria num estúdio high-tech de Los Angeles equipado com gravadores de quatro e oito pistas. O contraste tecnológico extremo ajuda a explicar porque é que a música criada em África nesta época só muito esporadicamente conseguiu ultrapassar as fronteiras locais. Nicholas Addo Nettey, que tocou com Fela Kuti no ensemble Africa 70, confirma que “alguma da música produzida na Nigéria nos anos 60 e 70 era editada em França e Inglaterra, mas a maior parte era lançada apenas localmente.”

Além de gravar com os Africa 70 de Fela Kuti, Nettey também editou em nome próprio um daqueles discos que nunca ultrapassou as fronteiras da Nigéria e cuja limitadíssima edição original o transformou num tesouro literalmente impossível de descobrir. Frank Gossner, nas atribuladas viagens relatadas no blog voodoofunk.blogspot.com, conseguiu localizar o álbum e encontra-se presentemente a dar os retoques finais para uma reedição do LP perdido de Pax Nicholas & The Nettey Family na conceituada editora americana Daptone, a mesma de Sharon Jones e dos Dap Kings que tocam em boa parte das músicas do álbum “Back in Black” de Amy Winehouse. “Este é um dos meus discos favoritos de afrobeat,” explica Gossner. “Nicholas, que escreveu, compôs e produziu este disco, costumava tocar percussão nos Africa 70 e este LP certamente mostra alguma influência de Fela, mas na minha opinião vai ainda mais fundo do que o trabalho dele. As quatro faixas deste disco têm um toque de psicadelismo, são fortíssimas na pista de dança, mas também são excelentes para ouvir em casa, enquanto se fuma um bom cigarro. É uma gravação espantosa e única. O Nicholas é originário do Gana e agora vive em Berlim e está muito contente por ir ver este disco reeditado.” Nicholas Nettey confirma esse estado de alma e explica-nos que tem uma nova banda, Ridimtaksi, que tocará em Berlim no próximo dia 24 de Outubro: “tocamos apenas composições da minha autoria e estamos à procura de management.” Orlando Julius partilha o entusiasmo e também se mostra pronto para reentrar em cena: “A minha música está de novo aí, pela graça de Deus, e eu adorava voltar a fazer digressões. Tenho ainda muito para oferecer, os meus temas clássicos, mas também novas composições. E tenho uma banda super coesa e belíssimos dançarinos.”

Tal como Frank Gossner, o inglês Miles Cleret é igualmente um arquivista compulsivo que adoptou a abordagem arqueológica para erguer a Soundway, uma pequena editora que nos últimos meses registou uma actividade muito intensa com a edição das compilações “Nigeria Special – Modern High Life, Afro-sounds & Nigerian Blues 1970-76”, “Nigeria Disco Funk Special”, “Nigeria Rock Special” e ainda “Guitar Boy Superstar” de Sir Victor Uwaifo que se juntam no seu catálogo a títulos já editados há mais tempo de Mulatu Astatke (Etiópia), Geraldo Pino & The Heartbeats (Serra Leoa), T.P. Orchestre Poly-Rythmo (Benin) e ainda às compilações “Ghana Soundz” (dois volumes) e “Afro Baby”.

A série que lança luz sobre a década de 70 nigeriana tem a espessura de um tratado de antropologia, com os artefactos usados na elaboração dos alinhamentos cuidadosamente reproduzidos, sem descurar as marcas do tempo que os danificaram, tal como acontece com um vaso etrusco rachado que ainda assim tem lugar na vitrina de um museu. Cuidadosas anotações enquadram depois cada uma das entradas nestas compilações que permitem entender um pouco melhor o que o próprio Miles Cleret descreve como “a mais importante fase na história da música gravada na Nigéria.” “Há milhares de faixas de artistas populares e outros não tão populares que nunca foram editadas fora da África Ocidental. E é surpreendente,” escreve o editor nas notas de capa de “Nigeria Special”, “que um legado musical tão rico e variado como o da Nigéria, um país tão vasto, se tenha tornado tão esquecido e indocumentado em tão pouco tempo.” Frank Gossner adianta uma explicação para tal facto ao mesmo tempo que indica a Internet como fonte de mudança: “Em muitos países africanos existem apenas um par de jornais e normalmente são controlados pelo estado e em sítios como a Guiné, Serra Leoa ou Libéria não há sequer infra estruturas que permitam a impressão de livros. A disseminação de informação através da Internet vai mudar tudo nas próximas décadas.”

Enquanto na Nigéria ou no Gana o hip hop e derivações locais se impõem como um monopólio estético, o afrobeat vai encontrando quem lhe perpetue a chama na Europa e nos Estados Unidos. De certa forma, a mesma dinâmica que permitiu ao funk assistir a um renascimento está agora em marcha com o afrobeat. A mesma perspectiva arqueológica foi aplicada às incontáveis produções que nunca se fizeram notar para lá da longa sombra lançada por James Brown na América: editaram-se compilações de pérolas obscuras e não tardou muito para que selos como a Daptone ou a Soul Fire começassem a produzir versões contemporâneas do mesmo groove que no arranque dos anos 70 se ouvia em tudo o que era pequeno clube do interior do Texas ou da Flórida. Os Antibalas lideram, claro, este “regresso” a África, tal como tinha acontecido com os Poets of Rhythm no caso do funk.

Martin Perna, dos Antibalas (que já se chamaram Antibalas Afrobeat Orchestra), não tem dúvidas e afirma, peremptório, que existe, “definitivamente, um ressurgimento no interesse pelos grooves afro dos anos 70.” Quando questionado sobre quais os nomes fundamentais para se planear uma entrada no universo do afrobeat, Perna nomeia Orlando Julius, além dos inevitáveis Fela Kuti e do seu histórico e ainda plenamente activo baterista Tony Allen (que tocou este Verão no CCB). “A contribuição de Orlando Julius para a integração do jazz e do funk na música nigeriana foi enorme, embora bastas vezes ofuscada pela obra de Fela. Felizmente, muito do seu trabalho tem vindo a ser reeditado e isso permite-nos reavaliá-lo,” explica o líder dos Antibalas que também edita como Ocote Soul Sounds. E essa é uma ideia chave para este crescendo de actividade no plano das reedições de música urbana africana das décadas de 60 e 70: a reavaliação.

Fela foi durante muito tempo, no que à imprensa internacional dizia respeito, sinónimo de Nigéria. Na revista Wire, escrevia-se em 98, um ano após a sua morte, que a cena musical nigeriana dos anos 70 era comandada por companhias como “a EMI, Decca e Philips que dominavam o negócio da música na África ocidental editando sucedâneos de soul americano e o afrobeat patenteado por Fela.” Quase que se dá a entender que não havia nada no meio. Mas o trabalho de editoras como a britânica Soundway, a francesa Oriki Music ou a alemã Analog Africa tem permitido alterar a percepção do passado: por debaixo das poeiras do tempo e após cuidadosas escavações começa a surgir um mosaico de edições que revela a existência de uma vibrante cena musical que em condições adversas teve a capacidade de produzir um som perfeitamente único a que o presente parece finalmente fazer justiça. “À medida que o tempo vai passando,” escreve Miles Cleret nas notas que acompanham a edição de “Nigeria Rock Special”, ”as muitas camadas de produção musical registada por todo o mundo nas décadas de 60 e 70 continuam a ser exploradas e a revelar muitas e bem-vindas surpresas.”

Esse trabalho, como aconteceu com o funk, deve-se menos ao esforço de executivos bem informados que se limitam a licenciar músicas de catálogos convenientemente organizados do que à sede de aventura de uma nova classe de editores que não hesitam em meter uma mochila às costas para se lançarem à aventura nas ainda muito inexploradas avenidas musicais de países como o Gana, Nigéria, Togo, Serra Leoa, Benin ou Guiné. Samy Ben Redjeb, responsável pela etiqueta Analog Africa, descreve nas notas de capa da espantosa compilação “African Scream Contest” o que poderia ser o início de uma cena de um filme de Indiana Jones caso o respeitável arqueólogo usasse uma mala de DJ e um gira-discos portátil em vez de um chicote: “Estou no banco de trás de uma moto mesmo no centro de Cotonou, a maior cidade do Benin, a ziguezaguear por entre Zemidjans, táxis do mato, e muitas outras “ferramentas” de transporte. O condutor é nada mais, nada menos do que Melome Clement, fundador da lendária Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou. De vez em quando ele grita a plenos pulmões que gostaria de ter um carro de forma a eu estar mais confortável. Mal imagina ele que eu me estou a divertir como nunca na vida. E não consigo parar de me perguntar a mim mesmo como raio vim eu aqui parar.”

INDIANA GOSSNER

Frank Gossner é um DJ alemão que a partir do blog

Voodoo Funk foi relatando incríveis aventuras que viveu enquanto se dedicava à procura de discos na Serra Leoa, Togo e Benim a partir de uma base de operações na Guiné, onde viveu durante três anos com a sua mulher, funcionária do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão. Recentemente, Frank mudou-se – juntamente com uma impressionante colecção de discos – para Nova Iorque onde deu agora início a um programa de rádio na WFMU (http://www.wfmu.org/) e a uma noite Voodoo Funk no clube Santas (todas as quintas feiras) onde irá tocar, exclusivamente, peças encontradas durante a sua estadia em África. Paralelamente, Frank tem vindo a trabalhar com a cineasta Leigh Iacobucci na montagem do documentário “Take Me Away Fast” (trailer

aqui) que ilustra as suas aventureiras expedições discográficas.

Acabou de chegar a Nova Iorque com uma tonelada de discos africanos. Já os mostrou a alguém?Nova Iorque é a minha segunda casa. Mesmo quando vivia em África vinha sempre aqui passar uma semana e sempre que cá vinha tocava na principal noite de funk, a Bumshop. E de cada vez que o fiz foi um sucesso.

Porque é que acha que música criada há 3 décadas num continente distante continua a ser capaz de fazer as pessoas mexerem-se numa pista de dança?Penso que vivemos numa era em que temos que ser capazes de admitir que a invenção não é tudo: temos que perceber que algumas das maiores realizações musicais já se encontram atrás de nós. Não quero com isso dizer que o que se faz agora não seja bom, mas o carácter destas velhas gravações africanas é tão único que é difícil imaginar algo de tamanha relevância cultural se volte a repetir. Muitas pessoas pensam que só havia Fela Kuti e que foi ele que inventou o afrobeat que há quem pense que se trata de uma mistura de funk de James Brown, jazz e música yoruba local. Bem, mas a verdade é que o James Brown era um africano na América e o que ele fazia era música africana. Fela só fechou o círculo. E havia centenas de bandas a gravar misturas muito particulares de funk africano e afrobeat. No Mali, Senegal, Gana, Togo, Benin e, claro, na Nigéria.

Qual a razão então para tamanha e tão convergente actividade no domínio das compilações com material africano da década de 70?Há cada vez mais pessoas expostas a esta música e cada vez mais pessoas interessadas em ouvir mais música desta e isso leva-as a procurar este tipo de compilações. Editoras como a Analog Africa, Daptone, Soundway, Vampi Soul estão a fazer um trabalho meritório até porque pagam royalties aos músicos originais.

Em que ponto está o seu documentário?Encontra-se ainda na fase de pós-produção. A realizadora Leigh Iaccobucci seguiu-me durante um mês inteiro no Togo e no Benin. Estivemos em alguns locais incríveis e encontrámos alguns dos velhos músicos que fizeram discos fantásticos e que nos ajudaram a contar a história por trás desta música.

Se alguém quiser dar atenção séria a esta música, que compilações e reedições sugere?Bem, recomendaria que comprassem tudo o que saiu na Soundway: as compilações “Ghana Soundz” e a série “Nigeria Special” são essenciais. "African Scream Contest" é outra compilação muito boa e as antologias de Orlando Julius e de Fela Kuti na Vampi Soul também são essenciais. Coleccionar discos africanos originais é muito difícil e caro, mas até mesmo para um não DJ ter alguns originais poderia ser fantástico uma vez que têm designs incríveis tornando o próprio disco uma obra de arte e um artefacto. Já existe uma pequena mas significativa rede de coleccionadores internacionais que eu acho que vai crescer muito nos próximos anos.

O material mais importante já se encontra reeditado ou ainda há muito para descobrir?A Soundway está a fazer um extremamente importante trabalho histórico e cultural. E eles têm feito bem mais do que apenas raspar a superfície e sei de fonte segura que eles têm ainda muito material incrível para futuras edições. Mas sim, continua a existir muita música para descobrir e eu penso que cada disco vendido por editoras como a Soundway é uma ajuda para que essas preciosidades venham a ser lançadas.

CINCO TESOUROS

Vários

Vários

Nigeria Rock Special

Soundway, distri. SabotageDe tempos a tempos, a descoberta de certos artefactos faz os arqueólogos alterar suposições sobre antigas civilizações. O mesmo acontece no mundo da música: graças ao esforço de editores como Miles Cleret tornou-se recentemente evidente que nem só Fela ou afrobeat existiam na Nigéria dos anos 70. Com a visita de Ginger Baker, o baterista dos Cream de Eric Clapton que estabeleceu um estúdio em Lagos, a influência do rock e de figuras como Hendrix tornou-se mais clara, injectando fuzz e ácido nas guitarras normalmente cristalinas do highlife.

Vários

Vários

African Scream Contest

Analog AfricaLivro de 44 páginas profusamente ilustrado e carregado de anotações precisas que nos revelam imenso sobre El Rego et Ses Commandos, a Discafric Band, Les Volcans de la Capital ou a Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou, nomes que sempre que possível Samy Redjeb fez um esforço para encontrar, nem que para isso fosse necessário pagar anúncios em rádios locais do Benin. Há por aqui muitos ritmos hipnóticos, vocais expressivos e complexos arranjos de metais para nos prenderem a atenção por dias.

Vários

Vários

Nigeria 70 – Lagos Jump

StrutA recentemente reactivada editora britânica Strut foi pioneira na atenção a África e editou belíssimos álbuns de Blo, Segun Bucknor, Tony Allen e Peter King antes de sair de cena em 2003. Uma dessas edições, datada de 2001, foi o massivo triplo CD “Nigeria 70 – The Definitive Story of 1970s Funky Lagos”. No regresso à actividade em 2008, a “marca” Nigeria 70 é recuperada com este “Lagos Jump” compilado por Duncan Brooker e anotado por John Collins.

Vários

Vários

Vampi Soul Goes to Africa

Vampi SoulA Vampi Soul é uma editora espanhola com um impressionante trabalho ao nível da recuperação de fundos de catálogo na área da soul, funk e música latina (de Joe Bataan a Queenie Lyons e Ruth Brown). Recentemente, a Vampi Soul começou também a dar atenção ao continente negro e já leva excelentes edições de Tony Allen (“Afro Disco Beat”) e Fela Kuti (“Lagos Baby”) além de uma compilação de título “Highlife Time” (todos estes títulos ocupam duplos cds). Este “Vampisoul Goes To Africa” é uma espécie de sampler que resume material já editado e antecipa futuros lançamentos.

Kon & Amir

Kon & Amir

Off Track Vol. 2: Queens

BBEKon & Amir são uma dupla de diggers ligada ao universo do hip hop. Durante anos editaram compilações caseiras com o resultado das suas expedições de busca de discos e tornaram-se uma lenda entre os círculos de coleccionadores de funk. Recentemente, assinaram com a britânica BBE e começaram a série Off Track que agora chega ao segundo volume. Sempre atentos às tendências do “diggin’”, dão nesta compilação atenção ao modern soul e boogie dos anos 80 (Kon) e à música africana (Amir), explorando, em ambos os casos, a funcionalidade da música do ponto de vista do DJ.

(Artigo publicado no suplemento Ipsilon do Público em Outubro último.)

No seu mais recente lançamento discográfico, Erykah Badu utiliza um original dos RAMP, o Roy Ayers Music Project, para estabelecer o tom para a sua viagem musical logo à partida: “The American Promise”, tema de abertura de “Come Into Knowledge”, transforma-se em “Amerykhan Promise” para mostrar ao que vem a diva neo-soul: interessa-lhe redescobrir a vibração profunda e genuína de uma música que na segunda metade da década de 70 incorporava bagagem do jazz, utilizava ferramentas do futuro e desenhava uma sofisticada utopia de invenção rítmica e lírica. Badu, pois claro, dificilmente poderia ter escolhido melhor momento para se inspirar.

No seu mais recente lançamento discográfico, Erykah Badu utiliza um original dos RAMP, o Roy Ayers Music Project, para estabelecer o tom para a sua viagem musical logo à partida: “The American Promise”, tema de abertura de “Come Into Knowledge”, transforma-se em “Amerykhan Promise” para mostrar ao que vem a diva neo-soul: interessa-lhe redescobrir a vibração profunda e genuína de uma música que na segunda metade da década de 70 incorporava bagagem do jazz, utilizava ferramentas do futuro e desenhava uma sofisticada utopia de invenção rítmica e lírica. Badu, pois claro, dificilmente poderia ter escolhido melhor momento para se inspirar.